음주 추태 4星장군 해임으로 살펴본 '별들의 세계'

별 달기 '하늘의 별따기'

대한민국 63萬 대군 중'별'은 440여명에 불과

합참의장 등 4星장군 8명 국방차관보다 의전서열 높아

준장은 K5, 대장은 에쿠스급

각종 지휘관 회의 열릴 때면 검정 고급차 줄줄이 '진풍경'

차량·헬기에는 '星板' 부착, 장군 상징인 '三精劍'도 받아

요즘 군에선 '음주 회식'을 찾아보기 힘들다. 신현돈 전 1군사령관의 불명예스러운 해임이 일으킨 파문 때문이다. 신 전 사령관은 박근혜 대통령 해외 순방 기간 중 위수 지역을 이탈해 음주 물의를 빚어 전격 해임됐다. 이 일로 크게 동요했던 육군은 군기(軍紀) 다잡기에 힘을 쏟고 있다.

신 전 사령관의 추락을 불러온 '사건' 현장에는 그를 보좌하는 장교가 여럿 있었다. 만취한 신 전 사령관이 고속도로 휴게소 화장실에 들어가자 이들은 민간인 출입을 막았고 결국 마찰이 일어났다. 이 때문에 신 장군의 몰락에는 수행원들의 '과잉 의전'도 일부 기여했다는 말이 나왔다.

군인은 별을 달기 전과 단 후의 위상이 그야말로 하늘과 땅 차이이다. 장군은 전쟁의 승패를 가를 수도 있는 존재이기 때문에 그를 옆에서 제대로 돕고 사기를 북돋는 일 또한 군에선 소홀히 할 수 없는 요소다. 하지만 정도를 벗어난 의전은 때로 질타의 대상이 되기도 한다. 우리나라 군인 63만명 중 계급장에 '별'을 단 사람은 440여명. 직업군인의 로망인 별들은 어떤 대접을 받고 있을까.

군에서는 흔히 "장군이 되면 100가지가 바뀐다"고들 한다.

장군의 법률상 공식 명칭은 '장관(將官)급 장교'다. 합동참모의장, 육·해·공사령관, 육군 1·2·3군사령관, 한·미연합사 부사령관 등 '4성 장군' 8명의 의전 서열은 국방부 차관보다 높다. 사실상 '장관급'이나 다름없다. 국방부는 정기적으로 '장관급 장교 명부'를 발행한다. 전군 장성의 서열번호, 이름, 임관 출신 등이 망라돼 있다. 군사기밀로 분류되는 문서다.

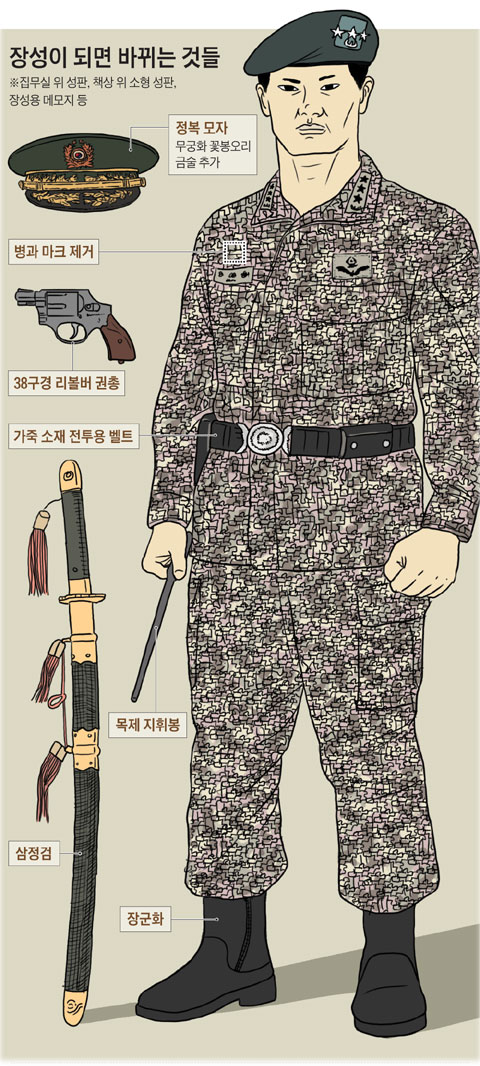

복식(服飾)도 바뀐다. 장성에 진급하면 군복 명찰 위에 부착했던 '병과(兵科) 마크'를 뗀다. 대령 때까지 보병연대, 포병연대 등 특정 병과 부대를 통솔했던 것과는 달리 사·여단급 이상 부대를 지휘하는 장성급 지휘관은 보병·포병·통신 등 병과를 초월해 병력을 지휘해야 하기 때문이다. 장군을 뜻하는 영어 '제너럴(general)'이 가진 '일반적'이라는 의미와 통한다. KBS 개그콘서트 '비상대책위원회' 코너에서 소장 계급장이 달린 군복을 입고 나온 개그맨 김준현은 "고래~?"라는 유행어로 인기를 끌었다. 명찰 위에 보병 병과 마크가 달려 있었는데 잘못된 복장이다. 정복과 예복 모자에 화려한 금실로 수놓은 무궁화 꽃봉오리가 더해지고, 소매에 두르는 검은 띠의 폭도 넓어진다.

신발은 끈이 달린 일반 전투화 대신 '장군화'가 지급된다. 끈이 없는 이 신발은 일반 구두처럼 날렵하고, 쉽게 신고 벗을 수 있도록 지퍼가 달려 있다. 장군은 영관급 지휘관이 사용하는 철제 지휘봉보다 훨씬 길고 굵은 목제 지휘봉을 사용할 수 있다. 천 재질의 일반 허리띠 대신 가죽 소재 권총 벨트를 착용하며 권총 역시 K-5에서 38구경 리볼버로 교체된다. 각종 행사에 장성이 참석하면 예포를 발사한다. 장관·대장(19발), 중장(17발), 소장(15발), 준장(13발) 순이다. 국가원수가 21발, 삼부 요인이 19발임을 감안하면 장성은 확실히 남다른 예우를 받는다.

한 장성은 "처음 장군이 돼 별 계급장을 단 후 차를 타고 다니며 경례를 받을 때의 짜릿한 느낌은 잊을 수가 없다"고 말했다. 다른 예비역 장성은 "진급한 뒤 1~2달쯤은 누워만 있어도 좋아서 입이 찢어질 정도"였다며 "장군이 되면 족보에도 기록되고, 고향에도 현수막이 내걸리는 등 대령과는 차원이 다른 기쁨이 있다"고 말했다.

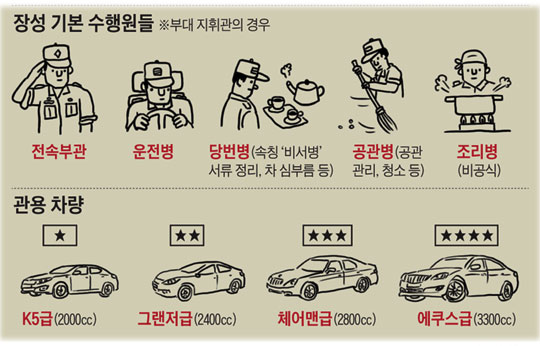

보좌진과 관용 차량도 주어진다. 준장(K5급·2000cc), 소장(그랜저급·2400cc), 중장(체어맨급·2800cc), 대장(에쿠스급·3300cc) 순이다. 각종 지휘관 회의가 열릴 때면 검은색 고급 차량 수십~수백 대가 새까맣게 몰려드는 진풍경이 연출된다.

운전병도 함께 제공된다. 부대를 통솔하는 지휘관은 경호원 겸 수행비서인 전속부관을 둘 수 있다. 사단장급은 중·소위, 군단장은 대위, 군사령관은 소령을 전속부관으로 임명할 수 있다. 사단급 이상 부대에선 관례적으로 비서실장을 두고 비서실을 운영하는 경우가 많다. 장성 공관에는 공관병과 조리병이 상주하며 청소와 조리를 맡기도 한다. 지휘관 스타일에 따라 전속부관·운전병·공관병·조리병 등이 24시간 공관에 상주하며 말 그대로 장성의 '손발'이 되는 경우도 있다. 이들은 위급 시 군 병력을 통솔해야 하는 장성이 언제라도 작전을 개시할 수 있도록 돕는 '스태프(staff)'라고 할 수 있다.

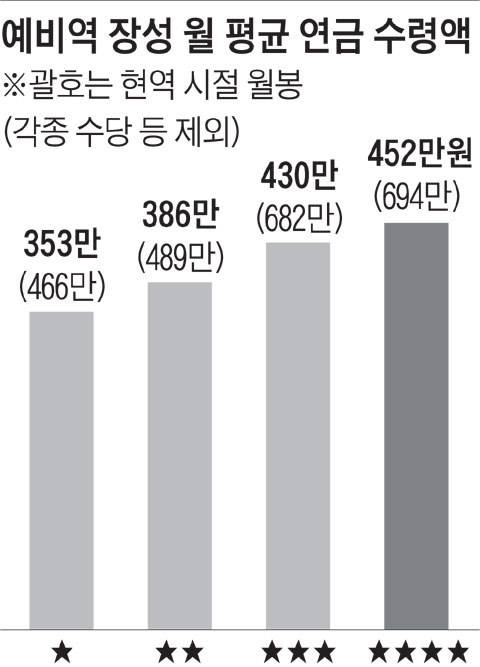

전역 후에는 '고액 연금'이 보장된다. 한국납세자연맹이 지난달 국방부에 정보 공개를 청구했던 작년 군인연금 현황에 따르면 예비역 장성의 퇴역연금 월평균 수령액(평균 복무 기간)은 대장 452만원(32.7년), 중장 430만원(32.5년), 소장 386만원(31.9년), 준장 353만원(30.2년)이었다.

장성의 '상징물'로 일반에 가장 잘 알려져 있는 것은 '삼정검(三精劍)'이다. 전두환 전 대통령 시절인 1983년부터 삼정도(三精刀)가 장성 진급자들에게 수여됐다. 서양식 칼과 흡사하다는 지적 때문에 노무현 전 대통령 시절인 2007년부터 삼정검으로 바뀌었다. 전체적인 디자인은 조선시대 임금이 장수들에게 하사했던 사인검(四寅劍)을 본떴다.

전통 기법으로 제작한 삼정검은 특수강 소재에 명문(銘文)이 새겨진 칼날, 동으로 만들어 태극 문양을 조각한 칼자루, 피나무에 대통령 봉황 휘장과 무궁화를 새겨 넣은 칼집으로 이뤄져 있다. 칼날 75㎝, 칼자루 25㎝, 무게 2.5㎏이다. 옛 사인검에 새겨졌던 주문(呪文)을 그대로 넣었다. '하늘이 정기를 내리고 땅은 영을 돕는다. 해와 달은 형체를 갖추고 대지도 모양을 이룬다. 천둥과 번개를 휘둘러 우주를 움직이고 산처럼 쌓인 악을 쓸어내 현묘한 도리로 베어 바르게 하라'는 뜻이다. 다른 면에는 이순신 장군의 명언 '필사즉생(必死則生) 필생즉사(必生則死)'를 새겼다. 장성의 집을 방문하면 이 삼정검과 칼집을 유리 진열장에 담아 세워놓은 모습을 볼 수 있다. 이들은 "대대손손 가보로 물려주겠다"고 한다.

승용차와 작전용 지프 앞뒤엔 계급에 맞는 성판(星板)을 부착할 수 있다. 육군·해병대는 빨간색, 해군은 남색, 공군은 파란색이다. 장성이 이용하는 헬기 출입구에도 성판이 '당연히' 붙어 있다. 장성이 근무하는 건물엔 장성기(將星旗)가 게양된다. 장성이 출근하면 올라가고 퇴근하면 내려간다. 집무실 문 위에도 역시 성판이 설치돼 있다. 방에 있으면 불이 켜지고 부재중이면 꺼진다.

각종 의식 때는 헌병이 장성기를 들고 나온다. 준장~대장이 모두 행사에 참석할 경우 일성기(一星旗)부터 사성기(四星旗)까지 깃발을 든 헌병 네 명이 등장한다. 경례 때 '빠라바라밤' 하고 연주되는 노래의 제목은 '장성행진곡'이다. 일성가부터 사성가까지 팡파르 횟수는 1~4번으로 계급에 따라 차등화된다.

2011년 군은 "불필요한 의전을 축소하겠다"며 성판·장군화·장군벨트 등의 사용을 자제하라는 지침을 하달했으나 사실상 각 장성의 재량에 달려 있다.

◇장군의 최측근들

전속부관과 운전병은 장군의 '최심복'이다. 24시간 공관에서 장군과 숙식을 같이하기도 한다. 수천~수만 병력을 지휘하는 장군의 심기(心氣)를 최일선에서 느끼기 때문에 비록 계급과 연령은 낮아도 일선 부대에선 '중요 인물' 대접을 받는다. 때론 영관급 장교조차 "오늘 아침 영감님 기분은 어떠시냐"며 이들의 눈치를 볼 정도다.

전속부관은 과거 '초임 장교의 꽃'이라고 불렸다. 육사 출신 '엘리트 장교'의 필수 코스이기도 했다. 이들은 유사시 장군과 운명을 함께한다. 1979년 12·12 군사반란 당시 정승화 육군참모총장의 전속부관 이재천 소령은 신군부 세력이 정 총장을 연행하려 하자 끝까지 저항하다 총격을 입었다. 1983년 미얀마 아웅산 테러 사건 때 이기백 합참의장이 중상을 입었다. 전속부관 전인범 중위(육사 37기)가 상관을 업고 달려가 목숨을 구했다. 전 중위는 현재 특전사령관(중장)으로 재직 중이다.

정근식 서울대 사회학과 교수는 "공적인 장소에서 장성에 대한 의전은 책임감과 자긍심을 고취시키고 통솔에 필요한 위엄을 갖추는 데 반드시 필요하다"면서도 "그러나 부대에서 신처럼 추앙받던 장성이 사적인 장소에서도 그러한 감정을 절제하지 못하면 불미스러운 일이 발생할 수 있다"고 말했다.

-조선일보, 2014/9/13

'자기계발 > 기타자료' 카테고리의 다른 글

| 담배 부담금으로 '호스피스 환자' 돌볼 인프라 확충을 (0) | 2014.09.29 |

|---|---|

| '용서'와 '기억' (0) | 2014.09.13 |

| 외국인이 본 한국 장례식 (0) | 2014.09.04 |

| 교황 청와대 연설 요약 (0) | 2014.08.15 |

| 교황 訪韓기간 '일용할 양식'은 大田 '성심당' 구운 빵 (0) | 2014.08.15 |