서울대 의대 91학번들 신입생때 쓴 '나의 20년 후'

그 강의 그 교수님이 보낸 그날의 원고를 받아들다

그러나, 지금 그들은 - "하루하루 일에만 매달려… 그땐 아련했고 행복했다"

"그럭저럭 사는 내 모습… 캠퍼스 모습은 그대로인데 사람은 왜 이리 변해가는지"

"소아과 꿈 대신 성형외과… 다들 잘난 체하지만 여유없고 불쌍한 사람들"

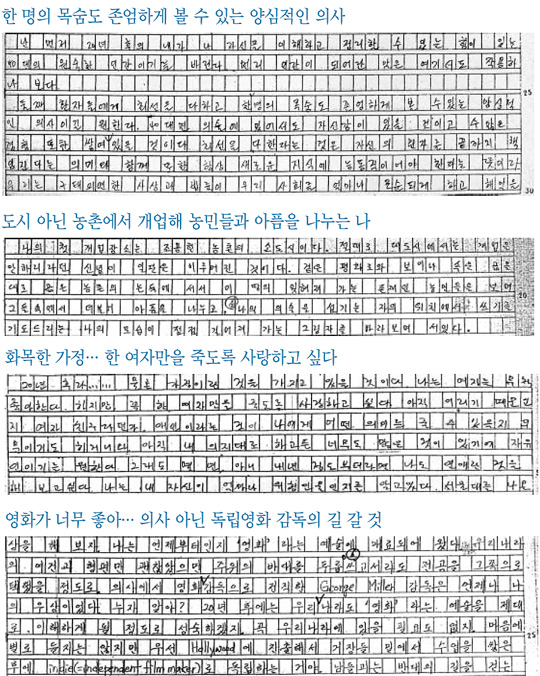

서울대 연구실에서 김성규 교수가 21년전 의대 91학번 학생들이 낸 과제를 펴들고 웃고 있다. 그는“비록 20세 때 생각과 다른 길을 갔더라도, 현재 모습 어딘가에는 당시 풋풋했던 꿈이 스며 있을 것”이라고 말했다. /이태경 기자 ecaro@chosun.com

서울대 연구실에서 김성규 교수가 21년전 의대 91학번 학생들이 낸 과제를 펴들고 웃고 있다. 그는“비록 20세 때 생각과 다른 길을 갔더라도, 현재 모습 어딘가에는 당시 풋풋했던 꿈이 스며 있을 것”이라고 말했다. /이태경 기자 ecaro@chosun.com

성균관대 의대 권종원(40) 교수는 이메일을 한 통 받았다. 20년 전 서울대 의대에 입학했을 때 국어를 가르친 은사가 보낸 메일이었다. "이렇게 불쑥 편지를 받으면 당황스러울 수도 있겠지요. 편지를 보내는 이유는 선물을 드리기 위해서입니다"로 메일은 시작됐다. 첨부파일이 붙어 있었다. 신입생이던 1991년 국어 시간에 20년 후의 자신의 모습을 그린 1200자 원고지 스캔본이었다. 제목은 '나의 20년 후'.

"40세. 어렸을 때부터 꿈꾸어 오던 중국에 있을 것이다. 서부 초원지대 목축을 하는 지역에서. 복음을 전하며 교회를 세우고, 의사로서 환자를 대할 것이다. 나의 일을 적극적으로 협조하는 아내, 내 뜻을 받아주신 부모님. 내가 세상에 왔다 갔을 때 세상에 도움이 됐다는 말을 듣고 싶다."

권 교수는 답장을 보냈다. "중국 의료선교사 허드슨 테일러의 전기를 읽고 선교사의 꿈을 안고 살았습니다. 하지만 의사, 전문의가 되면서 제 관심과 시야도 점점 좁아졌습니다. 지금은 진료와 강의, 논문에 시달리고 하루하루 주어진 일에만 매달리며 삽니다. 아내와 아파트 가격을 걱정하고, 아이들 학교 성적에 신경을 쓰며 살고 있습니다."

답장은 이렇게 끝을 맺었다. "지금은 소박하지만 또 다른 꿈을 꾸고 있습니다. 제가 가졌던 꿈을 다른 누군가가 이루어 가고 있는 것을 봅니다. 감사합니다. 잠시 뒤를 돌아볼 수 있는 시간을 주셔서." 권 교수는 20년 전 꿈을 읽으면서 "아련했고, 그래서 행복했다"고 말했다.

동국대 일산병원 소아과 김도현(40) 교수는 스팸메일함에서 은사의 메일을 발견했다. 그는 "지루하게 일상을 살다가 첫사랑을 우연히 길에서 만난 느낌"이라고 답장에 썼다. 90년대 초반 대학생이 그랬듯, 또박또박 눌러쓴 그의 작문은 비장하게 시작된다.

"2011년 물질문명의 이면에는 경제적 불평등의 수레바퀴에 깔려 신음하는 민중이 있다. 나는 이들을 바닥에 깔고 부르주아적 특권을 누려오지 않았는가. 마땅히 사회에 환원되어야 할 특권이었다. 나의 첫 개업장소는 조용한 농촌의 소도시다. 겉은 평화로워 보이나 속은 곪을 대로 곪은 농촌의 논둑에 서서 아픔을 나눈다. 멀리서 한 남자가 달려온다. 아내가 위독하다는 이야기에 뛰어간다. 극심한 고통에 시달리는 환자는 암이었다. 21세기 의술로도 고칠 수 없는 악마의 터치. 인간의 힘은 얼마나 나약한가. 의료로 민중을 도와주고자 했건만, 내가 해줄 수 있는 건 단지 몇 알의 진통제와 소화제뿐."

김 교수 역시 꿈을 이루지 못했다. "강원도 정선에서 3년 동안 공중보건의를 하면서 의료의 사각지대를 경험했을 뿐"이다. 그는 답장에 "지극히 평범한 의사가 되어, 두 아이의 아빠가 되어, 그럭저럭 사는 제 모습이 그냥 참 평범하게 느껴진다"고 썼다. "관악캠퍼스의 봄은 예나 지금이나 너무 아름답겠지요. 국문과 앞 자하연 풍경이 눈에 선합니다. 자연은 그대로인데, 사람은 왜 이렇게 빨리 나이를 먹고 변해 가는지요."

'행동하는 의사회' 상근위원 임석영(40)씨도 은사의 메일을 받았다. 그의 작문은 이런 내용을 담고 있었다. "어느 자그마한 진찰실의 초라한 책상. 내 이름이 아로새겨진 명패 하나와 손에 쥔 청진기. 그리고 환자들과 나를 이어주는 밤색 문. 진실한 사회적 자아로서의 밤색 문을 여는 모습. 그것이 내 20년 후의 모습이라 생각된다."

그는 방황 끝에 10년 만에 대학을 졸업하고 군 복무를 마친 뒤 의료복지 NGO '행동하는 의사회'에 들어갔다. 2007년부터 2011년까지 대표도 맡았다. 그는 말했다. "20년 전 글을 보면서 여러 단상이 들었지요. 그리고 내린 결론은 이제는 실천에 옮겨야 한다는 것이었어요. 새로운 20년 계획을 세우고, 외국에 나가 의료봉사를 하려고 합니다."

신 원장은 "시간이 지날수록 '사람 대하는 일이 참 어렵구나' 싶었다"고 말했다. "의사의 길을 포기하려고도 했지만, 손재주를 믿고 성형외과를 택했어요. 그런데 상담 때문에 말을 더 많이 하고 있지요. 요즘 병원들 경쟁이 치열하다 보니 매일 '사는 게 힘들다'고 생각해요." 그는 은사에게 보낸 답장을 이렇게 마무리했다.

"다들 잘난 체하지만, 사실은 조금의 여유도 없는 불쌍한 사람들입니다."

은사는 서울대 국어국문과 김성규(50) 교수다. 1991년 2학기 그의 국어 강의를 들은 서울대 의대 91학번 33명에게 작문 원고지를 첨부해 작년 4월 6일 일제히 메일을 보냈다. "꿈을 선물하기 위해서"였다. 그후 1년 동안 이메일을 통해 이들과 교류하고 있다. 일상을 걷던 중년들은 그렇게 잊고 살던 꿈과 마주쳤다.

20년 전 독립영화 감독을 꿈꾼 서울대 의대 김재원(40) 교수는 이렇게 말했다. "교수가 된 뒤 바쁜 생활에 치여 '나는 무엇을 좋아하는지, 어떤 사람인지'를 잊었던 것 같아요. 메일을 받은 뒤 영화 관련 글을 다시 쓰고 싶어졌습니다."

-조선일보, 2012/3/31

'설교 > 예화' 카테고리의 다른 글

| 평생 폐지 모아서 만든 '7800만원 돈뭉치', 아들은 폐지인 줄 알고 고물상 넘겨 (0) | 2012.04.25 |

|---|---|

| 61년만에 형제 유해 상봉 (0) | 2012.04.18 |

| 오바마의 지각 (0) | 2012.03.29 |

| 선교사의 후손 (0) | 2012.03.23 |

| 초등학교 교장선생님 (0) | 2012.03.23 |