- ▲ 조수헌

직업에 따라 노출되는 유해물질이 다르고 스트레스도 차이가 있어 직종·직력에 따른 질병 양상은 주요한 연구 과제이자 직업병 예방에 중요한 자료로 쓰인다. 따라서 산업의학 연구자들은 직업별 질병 발생 자료를 꾸준히 수집·집계·분석하고 있다. 여기에 직업에 따라 수명에도 차이가 있다는 통계자료가 제공된다면 금상첨화이다.

우리나라의 사망신고서에는 사망자의 발병(사고) 당시 직업을 기재하는 칸이 있다. 사망의 원인이 되는 질병 또는 사고가 발생한 때의 직업을 예컨대 '회사원'보다는 '○○회사 영업부 판촉사원'처럼 구체적으로 기재하도록 하고 있다.

이를 토대로 통계청 사망통계연보에 수록된 직업별 사망자 수는 관리자, 전문가부터 사무직, 기술공, 단순노무, 무직 등 12가지로 분류하고 있다. 2009년의 자료를 보면, 총사망자 24만6942명 중 무직, 가사, 학생이 73%, 농림어업 종사자가 10.8%, 기타 2.6%, 단순노무 2.4%의 순이다. 이런 자료로는 직업별 수명을 예측하기 어렵다.

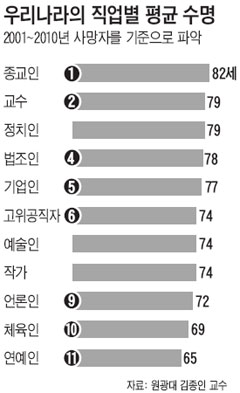

이러던 참에 48년간(1963~2010) 자료를 분석해 직업별 수명의 차이를 연구한 논문이 학술지 '보건과 복지' 최근호에 실렸다는 소식이 보도됐다(5일자 A14면). 언론에 보도된 부음기사와 통계청 사망 통계자료를 토대로 비교분석했더니, 평균수명이 가장 긴 직업은 종교인이고 가장 짧은 직업은 연예인이라는 것이다.

가뭄의 비 같았다. 그런데 어렵사리 원문을 받아보니, 아쉽게도 통계청의 사망통계자료를 이용한 흔적은 없었다. 연구자는 48년간 신문에 부음기사화된 3215명을 임의로 11가지 직업군(종교인, 연예인, 정치인, 교수 등)으로 분류했다. 연구 결과 가장 수명이 길다는 종교인은 48년간 169명(연평균 3.5명)의 부음기사 자료에서 그리고 가장 짧았다는 연예인은 1년 평균 사망자 6.3명에 해당되는 48년간 305명 자료에서 산출하였다.

일간신문의 부음기사가 가지는 연구 자료로서의 제한점 외에도 국내 연간 사망자가 24만여명인 것을 감안하면, 연평균 70명 안팎의 사망 자료를 11가지 직업군으로 분류하여 산출한 직업별 수명 연구결과를 일반화한 것은 분명 무리가 있고 적절하지 않다. 이 '직업별 수명'이 앞으로 인용과 재인용을 거쳐 어디까지 증폭될지 궁금할 뿐이다.

-조선일보, 2011/4/14