'無所有 스님'이 떠난 자리

법정(法頂) 스님이 걸어온 56년 불가(佛家)의 길은 비우고 비우고 또 비운 무소유(無所有)의 삶이었다. 스님은 떠나는 마지막 길목에 서서도 행여 '내 것'이 남을까 저어하며 두루 꼼꼼히 살폈다. 그래서 관(棺)과 수의를 따로 마련하지 말라 당부했다. "번거롭고 부질없으며 많은 사람에게 수고만 끼치는 장례 의식"도 하지 말라 했다.

이 시대 사람들에게 '비우고 살아가기'의 아름다움을 깨우쳐줬던 숱한 글들도 스님에겐 빚이었다. "그동안 풀어놓은 말빚을 다음 생(生)으로 가져가지 않겠다. 내 이름으로 된 책들을 더 이상 출간하지 말아 달라"고 부탁했다.

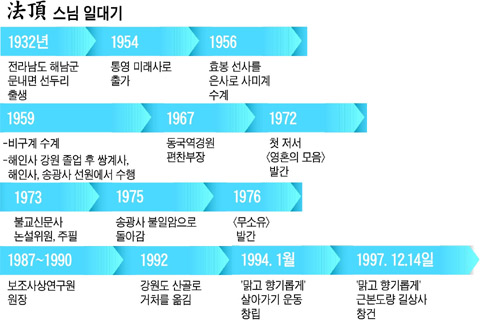

법정 스님은 전란을 겪고 대학에 다니던 1954년 싸락눈 내리는 어느 날 집을 나선 그 순간부터 자유인이고자 했다. "휴전 후 포로 송환 때 남도 북도 마다하고 제3국을 선택해 한반도를 떠난 사람들의 심경"이었다. 서울에서 당대 선승 효봉 스님을 만난 뒤 그 자리에서 삭발하고 먹물 옷으로 갈아입고는 "훨훨 날아갈 것 같았다"고 했다.

스님은 그 길로 통영 미래사에 내려가 땔감 수발을 하는 부목(負木)에서부터 불가의 삶을 시작했다. 그 후 반세기 넘도록 스님은 사찰 주지 한 번 지내지 않았다. 아무 조건 없이 기부받은 성북동 요정 대원각을 길상사로 탈바꿈해 창건하느라 한동안 회주를 맡았을 뿐이다.

법정 스님은 1970년대 민주화운동에 참여했다가 3년 만에 다시 걸망을 짊어졌다. "민주화운동을 하며 박해를 받다 보니 증오심이 생기더라. 마음에 독(毒)을 품을 순 없어서 산으로 돌아갔다"고 했다. 그러고는 '집착의 괴로움'에서 벗어나려고 가진 것을 하루 한 가지씩 버리는 삶을 살기로 다짐했다.

지난 50년 산업화와 고도성장의 길을 내달려온 한국 사회는 너나없이 탐욕에 사로잡혀 돈과 물질을 좇는 사회였다. 이 시대에 법정 스님이 뭇사람들에게 이른 '무소유'는 분수를 알고 욕망을 다스리라며 내리치는 죽비 소리였다. 그것은 높고 어려운 불법(佛法)의 가르침을 뛰어넘는 부처의 마음 바로 그것이었다.

법정 스님은 1992년부터는 모든 일기와 메모, 사진까지 불태우고 강원도 산골 화전민 오두막을 빌려 시계도 라디오도 없는 삶을 살았다. 그랬기에 스님은 불자(佛子)들을 넘어 평범한 이들의 등불이 될 수 있었다.

법정 스님은 재작년 조선일보 인터뷰에서 "인생에서 무엇이 남느냐"고 스스로 물었다. "집? 예금? 명예? 아닙니다. 몸뚱이도 두고 갑니다. 죽고 난 후엔 덕(德)이 내 인생의 잔고(殘高)로 남도록 합시다." 스님이 비우고 버리고 나누던 길상사 마당에선 눈 속 매화 향(香)이 몸뚱이마저 버리고 떠나는 스님을 배웅하고 있었다.

-2010/3/12, 조선일보 사설

--------------------------------------------------------------------------------------

마지막 순간까지 '무소유'

가르치고 떠나신 '시대의 스승'

불교적 통찰 에세이로 대중들에게 큰 인기

명동성당서 강연하는 등 '종교 벽' 허물기에 나서

2007년 항암치료 후 나눔·고마움 자주 얘기

本紙에 인도 기행문·칼럼 전국에 '깨달음의 향기' 전해

"어린 왕자! 너는 죽음을 아무렇지도 않게 생각하더구나. 이 육신(肉身)을 묵은 허물로 비유하면서 죽음을 조금도 두려워하지 않더구나. '생야일편부운기(生也一片浮雲起) 사야일편부운멸(死也一片浮雲滅)'. 삶은 한 조각 구름이 일어나는 일이요, 죽음은 한 조각 구름이 스러지는 일이라고 여기고 있구나."

11일 입적(入寂)한 법정(法頂) 스님은 스스로 "수십 번 읽었다"고 밝힌 '어린 왕자'에서 불교적 사생관(死生觀)을 발견하고 저서 '무소유'에 이렇게 적었다. 이제 스님 스스로가 한 조각 구름이 흩어지듯 자연으로 돌아갔다.

법정 스님이 출가하게 된 것도 생사(生死)의 문제를 풀기 위해서였다. 6·25 전쟁의 참상을 겪은 후 삶과 죽음의 문제를 풀기 위해 대학생이던 시절 당대의 선승(禪僧)인 효봉 스님을 찾아가 출가한 것이다. 1954년 출가한 후 해인사 등에서 서산대사의 '선가귀감(禪家龜鑑)'을 한글로 번역하는 등 학승(學僧)으로 이름을 떨치던 스님이 본격적으로 대중과 소통하게 된 것은 역경(譯經) 때문이었다. 스님은 "해인사 시절 한 할머니가 대장경판에 대해 '아, 그 빨래판 같은 거요?'라고 하는 것을 보고 불교경전을 쉬운 말로 번역하고, 살아 있는 언어로 전해야 한다는 것을 깨달았다"고 했다.

1967년 동국역경원 편찬부장을 맡아 본격적인 역경 사업을 위해 서울 봉은사로 올라온 법정 스님은 대중적인 글쓰기를 시작했다. 불교적 통찰을 바탕으로 한 그의 에세이가 신문과 잡지에 실리자 대중의 관심은 뜨거웠다. 1975년 출가본사(本寺)인 송광사 뒷산에 불일암(佛日庵)을 짓고 들어간 그는 1990년엔 당시만 해도 쉽지 않던 인도의 불교성지를 석달간 순례하고 조선일보에 기행문 '삶과 죽음의 언저리'를 40회에 걸쳐 연재했고, '법정 칼럼'을 통해 불일암의 향기를 전국으로 전했다. 그렇지만 불일암까지 찾는 발길이 이어지자 1992년엔 강원도 산골의 화전민이 살던 오두막을 개조해 혼자 살면서 수행하고 글 쓰며 지냈다.

이제는 서울 성북동의 명소가 된 길상사(吉祥寺)는 법정 스님에 대한 존경으로 탄생한 절이다. 한때 서울의 대표적 요정 중 하나였던 대원각 소유주 고(故) 김영한(1999년 타계)씨는 1996년 법정 스님에게 당시 시가(時價)로 1000억원대를 호가하던 7000여평의 땅과 40여동의 건물을 조건 없이 시주했다. 김영한 보살은 1980년대 후반부터 "대원각을 사찰로 만들고 싶다"며 10년 가까이 스님을 설득했고, 1997년 길상사가 문을 열었다. 그러나 절에 자신을 위한 방을 마련하지 않았고, 봄·가을 법회와 동·하안거 결제·해제 때만 길상사를 찾아 대중들과 만난 후 바로 떠나곤 했다.

1970년대부터 이웃 종교와 교유해온 법정 스님은 길상사 개원법회 때 김수환 추기경과 장익 주교(전 춘천교구장), 원불교 박청수 교무 등을 초청했으며, 이듬해 2월 명동성당을 찾아 강연했다. 매년 성탄절 무렵이면 길상사 앞길에 아기 예수의 탄생을 축하하는 현수막이 걸렸다. 법정 스님은 지난해 2월 김 추기경이 선종(善終)했을 때 '사랑은 끝나지 않았다'는 제목의 조선일보 특별기고를 통해 "어제서야 슬픈 소식을 듣고 갑자기 가슴이 먹먹해지고 망연자실해졌다"며 "위대한 존재는 결코 사라지지 않는다"고 안타까워했다.

2007년 겨울 폐암으로 미국에서 항암 치료를 받은 후 법정 스님은 법문과 저서를 통해 '고마움'과 '나눔'을 자주 이야기했다. 수행자답게 생사의 문제에 담담했던 스님은 2009년 다시 병이 재발하자 주위에서 수술을 권했지만 받아들이지 않았다. 지난 2일 병실을 찾은 청학 스님(광주 무각사 주지)이 "생과 사의 경계가 없다고 하는데 지금, 스님은 어떠십니까?"라고 묻자 종이에 "원래부터 (생과 사가) 없어"라고 쓰며 생사를 초월한 모습을 보여줬다.

"침묵을 배경으로 하지 않은 언어는 공허하다"며 침묵의 중요성을 강조했던 법정 스님은 법문 마지막을 "내 이야기는 이쯤에서 끝내니 나머지는 저 찬란한 꽃들에게 들으라"고 맺곤 했다. 또 입적 직전에 "그동안 풀어놓은 말빚을 다음 생으로 가져가지 않겠다"며 자신의 이름으로 출판한 모든 출판물을 더 이상 출간하지 말아주기를 간곡히 부탁했다. 이제 침묵과 자연 속에서 스님의 가르침을 되새길 때이다.

-2010/3/12, 조선일보

'자기계발 > 사람' 카테고리의 다른 글

| 의류쇼핑몰 립합 CEO 김예진 (0) | 2010.03.31 |

|---|---|

| 전 NASA 책임연구원 김성완 서울대 의대 교수 (0) | 2010.03.15 |

| 장승목공예가 김윤숙 (0) | 2010.03.03 |

| 행복한 대한민국 "고마워요 김연아" (0) | 2010.02.27 |

| 배삼룡- 굴곡 60년 코미디인생 (0) | 2010.02.23 |